As estantes de livros do apartamento da minha família eram fonte de consultas permanentes. Filho de pais psicólogos, prateleiras de livros de psiquiatria, psicologia e recursos humanos sempre estavam à disposição. Por vezes tinha uma pilha de livros da minha mãe sobre o sofá, todos com diversas formas de apontamentos. É dela que peguei esta mania de ler vários livros ao mesmo tempo.

Eu tinha predileção por algumas passagens dos volumes de antipsiquiatria. Como todo movimento que iniciou nos anos sessenta e setenta, vinha na contracorrente do usual, questionando rótulos, diagnósticos terapêuticos e linhas de tratamento tradicionais. Um desses livros era meu predileto: “Terapia de Crise” (teoria temporal do psiquismo), do psicólogo social argentino Alfredo Moffatt. A ideia de abordar a existência humana como realidade temporal e espacial, além de acolher a experiência da crise, de um ponto de ruptura e da maneira como se projetava uma reconstrução, sempre me inspirava a elaborar cenários possíveis e desdobramentos para qualquer situação, digamos assim, aflitiva.

Seja em traçados pessoais, carreiras artísticas ou projetos profissionais, permanentemente nos vemos envolvidos com escolhas. Passamos a vida inteira nos equilibrando entre opções que fazemos, exercitando o peso de ambivalências, lidando com sonhos improváveis de se alcançar ou com as escaladas mais rudes e realistas do dia a dia, mas sempre tendo que decidir algo. Por vezes eu costumava dizer que me encontrava em meio a uma encriselhada, cada vez que tinha que tomar decisões difíceis.

Os cinco músicos que dividiram a missão de criar o Raiz de Pedra (Márcio, Ciro, Marcelo, César e Mano, depois acrescidos do Pedro) acertaram logo de cara na escolha do nome. Quando, em março de 78, vieram ao mundo como banda, cada um deles sempre soube que esta escolha proporcionaria encantos que a profissão de músico trataria diariamente de desafiar. E um pouco mais que isto: acalentavam a construção de um ideal comum, que além da combustão da obra exigia comprometimento para a plenitude artística.

O berço do Raiz foi a movida esplêndida da virada dos setenta para os oitenta em que a predominância dos gêneros musicais era qualificada e diversa, em meio a uma cena rica e atuante. Cena que eu digo é tudo que o público dispunha na época para ouvir (não só nos toca-discos e cassetes, mas nas rádios) e ver (na TV ou também ao vivo), acompanhando de tudo um pouco.

Disposto a correr riscos, mas compreendendo que as lições do palco impunham formar público, o Raiz enxergou cedo que um show é antes de tudo a construção de linguagem artística. E que as dinâmicas que atuam em volta do palco, personalizando tudo que uma caixa cênica de teatro permite, tem nos coadjuvantes quase a mesma importância que a essência principal, a performance do artista. Enquanto uma banda se apresenta, tem outra banda atuando fora dele.

Nessa banda de fora do palco, estava Eclair de Souza (uma espécie de Roger Dean do Raiz), ilustrava tudo que a arte impressa permitisse, inclusive capas de discos. Roberto Riegert, pintava com a luz possível, uma simetria tão analógica que captava até vibrações de relâmpagos. Paulo Audi, sonhava mais do que os próprios sonhadores: era capaz de se imaginar descascando batatas no porão de um navio para cruzar o atlântico rumo à Alemanha e lá novamente projetar o Raiz sobre tudo e sobre todos. E também as contribuições do Tony, do Sérgio e do Kaloca, davam a um entorno de trocas, o mosaico de interações e diálogos, como uma ajuda permanente caso os músicos precisassem. Isto era fundamental.

Em setembro de 81, já estavam cumprindo uma primeira temporada no Teatro de Câmara, e no ano seguinte, uma outra no Teatro Renascença. Se na primeira tudo era pretexto em busca de experiência, na segunda, um show chamado “Prelúdio”, um pequeno deslize de roteiro permitiu uma apresentação não tão longa. Ou, vá lá, curta demais. O fato do público ter permanecido na plateia após o final do show, sinalizava que do Raiz se poderia esperar de tudo. Até talvez a continuidade de um show mesmo depois de já ter encerrado. Por esta razão e outras percepções reunidas num ambiente propositivo e com vontade de acertar, na terceira temporada a banda foi direto ao alvo.

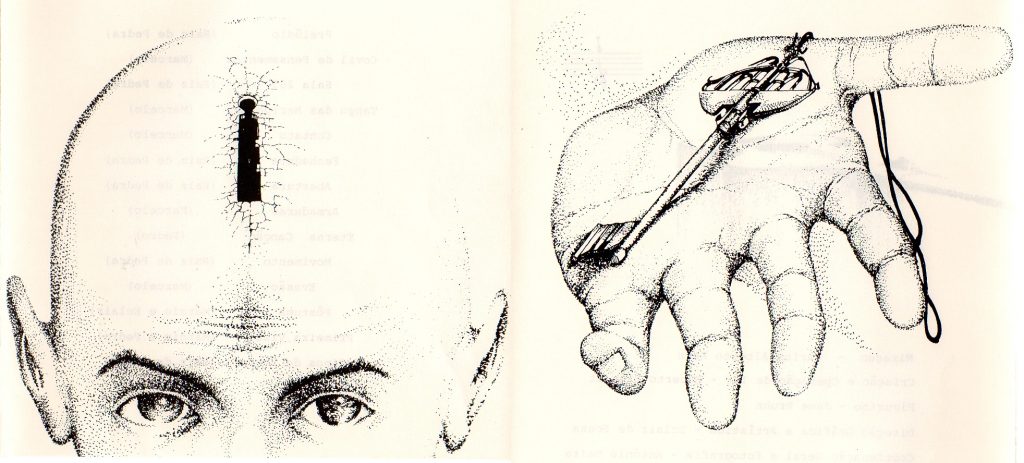

Num dos tantos encontros que fizemos ao longo de 83, mostrei uma lista de sugestões de nomes para o novo show, que seria em outubro novamente no Câmara. O que chamou a atenção de todos foi justamente “Terapia de Crise”. Não exatamente a crise dos cinco anos da banda, nem uma crise pontual qualquer. O nome foi escolhido porque suscitava a ideia de uma reação a algo, de uma reconstrução. Talvez fosse a música da banda atingindo um patamar mais ousado e atento ainda. O fato é que a provocação do nome foi levada a extremos: conhecidos da banda foram convocados para que pintassem ou criassem parte dos cartazes, impressos com sua área central em branco, onde em cima se lia o nome do artista e bem mais embaixo o do show. A interação deu super certo: surgiram ideias e artes tão surpreendentes que transformamos o hall do Teatro de Câmara em uma imensa galeria. Dos quase duzentos cartazes que recebemos, uns trinta foram separados para a exposição.

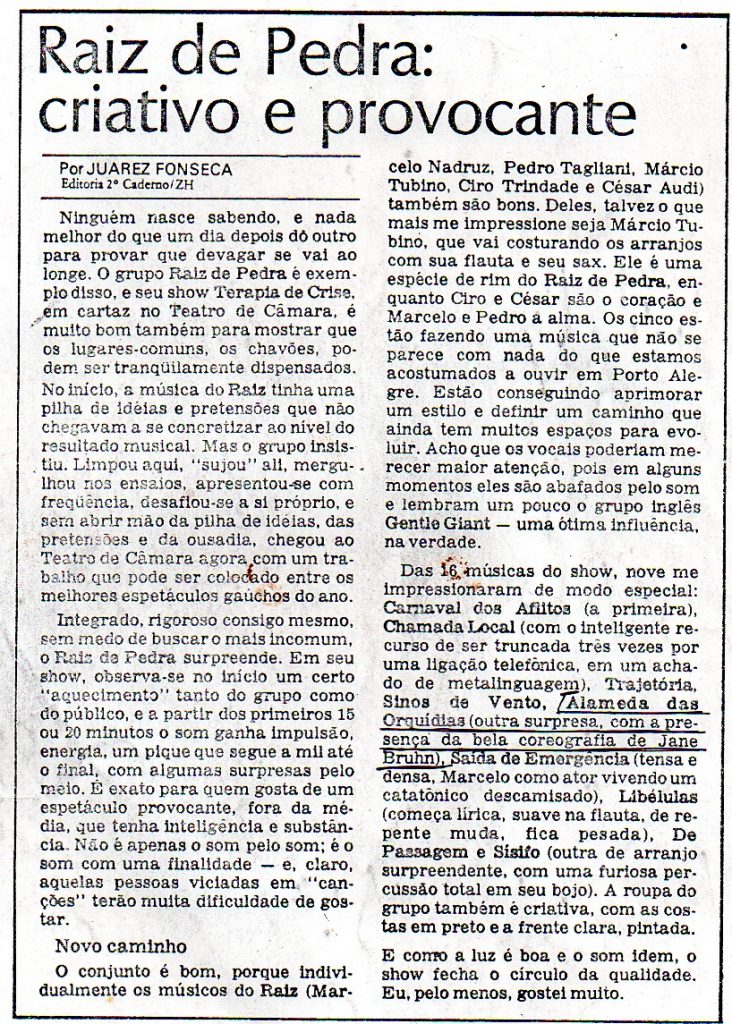

O show foi para o palco milimetricamente pensado em todo seu timming, desde o momento de soar o terceiro sinal. Foi uma das maiores temporadas que um grupo gaúcho de música já fez na capital: 12 shows em três semanas. Reconhecida, a banda foi destacada em nota no jornal Zero Hora, com o título “Criativo e Provocante”. Escreveu o jornalista Juarez Fonseca: “integrado, rigoroso consigo mesmo, sem medo de buscar o mais incomum, o Raiz surpreende. ‘Terapia de Crise’ é exato para quem gosta de um espetáculo provocante, fora da média, que tenha inteligência e substância”. Antes de fechar aquele ano, o Raiz dividiu o palco do Araújo Vianna com a banda Cheiro de Vida, colocando mais de duas mil pessoas no auditório. Façanhas da música instrumental gaúcha.

1984 começava e eu tinha enviado currículo para uma agência de promoções e fui chamado. Com carteira assinada, um bom salário, mas com o compromisso de deixar a produção de lado. Mais outra encriselhada logo adiante e no meio do ano eu já estava de volta para o caminho da produção, mas disposto a redesenhar a opção de prioridade para o Raiz. E em 85 assim foi: depois de três ou quatro shows de lançamento do disco “Trajetória”, o primeiro disco do grupo, percebi que precisava abrir as portas para outros artistas, mesmo porque a equipe da banda já estava formada e a continuidade me parecia garantida. Foi uma decisão dificílima, comunicada da pior forma possível inclusive: falei com o Márcio (o cara da flauta e do sax) por telefone, quando deveria ter falado com todos e pessoalmente. Sempre achei que faltou no mínimo um abraço e quem sabe um até breve.

Neste mesmo ano, através de um espetáculo de mímica chamado “The Beat Boy”, que tinha o guitarrista Pedro Tagliani como protagonista no soundesign, fiquei pelo menos com esta conexão ativa com uma parte do Raiz. O mímico JAM e Pedro fizeram música e pantomima se misturarem numa montagem de rara felicidade. Ali se abriu uma porta para trabalhar com teatro. Em 88 outra conexão: a Lado Inverso faria a produção do show solo de Marcelo Nadruz, antes de ele se mudar para o Uruguai para estudar composição e regência. Em 89, quem mandou sonhar, o Raiz de Pedra foi de muda para a Alemanha, onde dois anos depois o baixista Ciro Trindade se desligaria do grupo.

E assim, entre idas e vindas, partidas e chegadas, reencontros ou desencontros, se passaram três décadas. Nos vimos ou deixamos de nos ver por força de estarmos envolvidos com algo determinado por nossas escolhas. Ou, às vezes, também nos vemos porque somos escolhidos: em 2019 o grupo foi convocado para ser uma das atrações do POA JAZZ Festival em Porto Alegre, anunciado como um marco da música instrumental da capital na década de 80.

Alguns dias antes deste show fui encontrá-los no Bar Carmelita na mesma Cidade Baixa onde tantas vezes dividimos mesas nos anos oitenta. Cheguei com uma lista de sugestões de nomes para o próximo show. Rimos muito, lembramos do que quase esquecemos, esquecemos do que nem foi preciso lembrar.

Neste encontro Márcio não estava. Mas para minha sorte, foi o primeiro que encontrei ao entrar no dia do show no local do festival. O abraço foi longo e afetuoso. Pronto, mais de trinta anos depois, eu havia recuperado o abraço perdido. O até breve nem foi preciso. Márcio é um dos dez músicos que integram um projeto meu lançado em setembro deste ano, um disco coletivo chamado Ursos Híbridos. Mas isto já é outra história.

*Por Antonio Meira