Os anos oitenta entravam em cena e o barulho das quedas d’água era pura eletricidade nas cataratas em Foz do Iguaçu. Ali perto, dentro de um apartamento e diante da TV, a energia do soul de James Brown provocava um choque em Eduardo Martins Dornelles. Pouco depois, na sala de aula, ele comenta sobre esta descarga elétrica com o colega Gustavo Aguirre. Em quinze segundos, eles fundariam a banda mais desconhecida da tríplice fronteira, a Fluxo de Energia.

Como partículas ativadas pelo átomo do rock, os dois – já como Edu K e Xyss – vieram parar em Porto Alegre com as malas cheias de sonhos e os coturnos, como de praxe, fedorentos. Enquanto a hidrelétrica do rock brasileiro fluía, a corrente do Fluxo de Edu e Xyss captou Biba Meira e Carlo Pianta. Os quatro seguiram envoltos pelo redemoinho da geração new wave e se deixaram aspirar.

No emblemático ano de 84, ficaram sabendo que Os Paralamas do Sucesso tocariam na capital e pensaram: mas que união feliz! Abriram o show dos Paralamas já sem o Carlo no baixo e seguiram o ano no sentido da correnteza. Tantos bares, clubes e danceterias depois, o Fluxo se partiu ao meio: Xyss e Leandro Martins (sucessor do Carlo) seguiram adiante com a banda, enquanto Biba e Edu K recrutaram o mesmo Carlo para uma nova formação.

Numa conversa informal deste novo trio na sala do apartamento da família Meira em Porto Alegre, ele vasculha uma sequência de vinis de música clássica até parar no compositor espanhol Manuel de Falla. Ele tinha falecido 38 anos antes, em 1946, em Alta Gracia, Córdoba (Argentina), onde se exilou em 1939. Estava decidido o nome do grupo. Não foi um trocadilho com a banda de Manchester, The Fall.

Para a grafia, um toque escultural pretencioso: grudamos o sobrenome e optamos por vogais minúsculas e as primeiras consoantes em caixa alta: DeFalla. Coisa de publicitário, praticada por um empresário que agora comungava a divisão de uma banda que resultou na formação de outra, mas que continuava com ambas. Me vi atordoado por um misto de espanto e preocupação: sair e entrar de uma banda, começar uma sem ter terminado outra, ter um grupo e também ter outro não eram exatamente as imprecisões que eu esperava elaborar como produtor e empresário. Sensação estranha reforçada pelas ocorrências na escala dos supergrupos que eu ouvia na adolescência. Trocas de formações, dissoluções no auge da fama, conflitos e diferenças artísticas, sempre uma surpresa negativa desconstruía o imaginário idealizado ingenuamente por um fã: amar sua banda predileta para sempre, de preferência com a mesma formação.

O lançamento do novo trio foi ativado no modo impacto desde seu marco zero e o DeFalla cumpriu tudo como um ritual: figurinos em preto e branco, concepção gráfica inquieta, fotografias em série atualizadas a cada novo visual e um make up de efeito cuidadoso. Embalagem que adornava o que se ouviria depois: um som avassalador que deixava para trás as intenções de rótulos mais apressados. Do “psicodélico-dark-gótico-tribal-pós-punk” ao menos arriscado “soul/funk/hip-hop/hard-core e eventualmente pop”, nada colou e só serviu para aumentar as tentativas de adesivar o grupo.

Em agosto de 85, o primeiro show do DeFalla foi abrindo para Os Replicantes em Canoas (RS). Curiosamente o Fluxo tocou na mesma programação e seguia adiante por outras coordenadas, amparado num compacto duplo independente. A primeira apresentação solo da banda, como estreia oficial, foi em setembro, num show chamado “Sodomia” no Teatro Renascença. O trio já experimentava suas primeiras incursões nas rádios rock: “Eu Me Sinto Mal”, versão de Edu K para “I Can’t See For Miles” do The Who abriu o vácuo para duas outras músicas autorais, “Instinto Sexual” e “Você Me Disse”, ambas gravadas no disco coletivo “Rock Grande do Sul” da BMG (na época RCA), com produção do guitarrista argentino Torcuato Mariano. Tão cedo e com menos de um ano de estrada, o DeFalla já tinha gravadora. Tão jovens que o contrato com a gravadora, no caso de Edu que tinha 17 anos, foi assinado por seu pai.

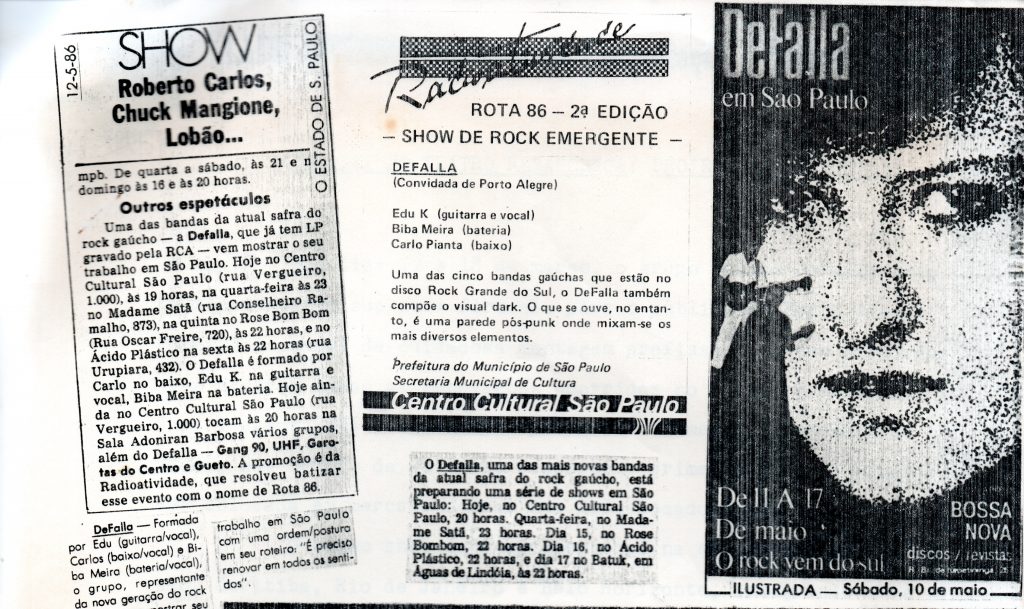

86 amanhecia e o trio já tocava em São Paulo na QG. E em maio voltava para a capital paulista para uma tournée de 07 shows em 11 dias. Começando por Santo André e em seguida num circuito pelo Madame Satã, Rose Bom-Bom, Ácido Plástico e Centro Cultural São Paulo, passando ainda por Águas de Lindóia (SP) antes de finalizar em um festival em Juiz de Fora (MG). Olhos e ouvidos antenados dos habitués do rock paulista renderam uma espécie de culto ao trio. E a não menos atenta BMG não pestanejou em confirmar a contratação da banda no final deste mesmo ano para três discos pelo Selo Plug. “Um disco do tipo LP com 12 (doze) obras por ano” dizia o contrato de 02 folhas, letrinhas microscópicas daquelas que só com uma lupa se consegue ler. Ao formalizar este acordo, o grupo garantiu de certa forma sua permanência no farol emergente do rock brasileiro. A combustão instantânea do DeFalla estava assegurada.

Havia, porém, um fato inusitado a ser superado: ao final de 86, Carlo, o baixista, saiu da banda. Eu recém tinha experimentado aquela sensação estranha de que a formação de uma banda é o definitivo mais provisório que existe. E o tempo que passou em seguida, não serviu exatamente para sua substituição e sim para a dissolução do grupo. Os dois integrantes remanescentes se desentenderam e a banda virou pó. Os personagens se foram e eu fiquei sozinho no palco, inevitavelmente incumbido de ser o último a sair e quem sabe, apagar a luz. Por conta deste roteiro inesperado, fiquei com um contrato de três discos com uma das maiores gravadoras do Brasil na mão, representando uma banda que não existia mais.

Lembrei do apoteótico e derradeiro show do trio, em 12 de setembro daquele ano no Ginásio Gigantinho em Porto Alegre, no coletivo “Rock Unificado”: a banda subiu ao palco acompanhada por um set de 06 percussionistas e elevou o conceito de rock tribal à enésima potência. Saudado pela crítica como um dos destaques do festival, o DeFalla sumiu no último trimestre de 86, sem deixar vestígios.

A solidão de pertencer a um projeto que se dissolveu, mal permitiu que eu tentasse colar os pedaços da percepção sobre o que aconteceu. Como ressurgir das cinzas é um procedimento quase didático de bandas de rock, o DeFalla ressuscitaria antes de virar o ano. Com dois membros da formação original, Edu e Biba, e mais dois músicos de trajetórias quase parecidas: o baixista Flávio Santos e o guitarrista (também baterista) Castor Daudt, ambos ex-Atahualpa y Us Panquis, Urubu-Rei e Expresso Oriente (banda de apoio de Júlio Reny). Idênticos também nos 24 anos que tinham e uma diferença de vinte dias de nascimento. Com eles, o DeFalla carimbou a passagem de trio para quarteto e o deslocamento de Edu para o centro do palco e das atenções, devidamente promovido a frontman.

O DeFalla recebia uma nova bandeirada para continuar, com um contrato de uma major que propiciava todas as condições para gravar, incluindo comodidades como hospedagem, alimentação e uma expectativa de futuro sugestionada por três discos a cumprir. Teses acadêmicas de borracharias diriam que trocamos o pneu com o carro andando.

Antes de partirem para as gravações previstas para São Paulo, era preciso mostrar a cara nova do grupo e lá estavam eles no palco do Renascença em Porto Alegre em março de 87. Reformulado para quarteto, o DeFalla revigorava o setor de apostas na continuidade do grupo. Assim começava a transição para uma nova embalagem e um repertório que trazia as bagagens autorais de Flávio e Castor, com roupagens diferentes para o que já existia do trio original. Sob a produção de Reinaldo Barriga nos estúdios da BMG em São Paulo, a nova formação gravou “Papaparty” (aquele do “Não Me Mande Flores”, “Sodomia” e “Sobre Amanhã”) e no ano seguinte (88), “It’s Fuckin’ Borin’ to Death”, esparramando samplers, groove, funk e hip-hop nas músicas, quase todas no dialeto inglêsedukasiano.

A crítica incensava as performances ao vivo e reconhecia os dois discos através de enquetes do gênero “melhores do ano”. O DeFalla encabeçou listas de melhor baterista, vocalista, disco, grupo e show por dois anos seguidos. E a circulação Brasil adentro foi relativamente boa, 28 shows em 87 e 33 em 88.

No mundo bacana, bonito, perfeito, cheio de alegrias e realizações defallianas, a efervescência não encobria minha perspectiva pessoal de achar que tudo continuaria mudando. O que me fez descer na parada seguinte. Decidi isto em 20 de abril de 89 numa produção da Lado Inverso no Teatro Presidente em Porto Alegre. Emblemático por uma ocorrência resolvida a tempo, antes do show: uma porta de acesso externo ao teatro tinha sido forçada e permitiu a entrada de pessoas sem ingresso na plateia. Com mais gente do que a capacidade permitida, me vi forçado a repetir o show um mês depois, no mesmo teatro, pois algumas pessoas ficaram na rua com ingressos na mão. Se no palco a energia fluía por vezes improvisada, na plateia era pura catarse e essa comunhão no fundo era o que importava.

No final da noite, com o teatro vazio e a desprodução encaminhada, sempre o primeiro a chegar e o último a sair, desta vez de fato apaguei a luz. Tive tempo de colar os pedaços da percepção sobre o que aconteceu nestes quase quatro anos, de agosto de 85 a maio de 89. Ao entrar no táxi de volta para casa, a rádio tocava Gilberto Gil: “amarra o teu arado a uma estrela e os tempos darão safras e safras de sonhos, quilos e quilos de amor, noutros planetas risonhos, outras espécies de dor”. Desta vez eu é que estava saindo e estava doendo por certo. Mas a correnteza passava rápido com um ar de resignação e missão cumprida.

*Por Antonio Meira

One Response

que maravilha de material parabéns..